世界实验动物日:从伦理反思到科技革新

2025-04-21

引言:

“世界实验动物日(The World Lab Animal Day)”由英国反活体解剖协会(NAVS)于1979年发起,定于每年4月24日。这一纪念日不仅是为了缅怀为人类科学进步献身的实验动物,更旨在呼吁全球科研界关注维护动物福利和伦理,积极践行“3R原则”——替代(Replacement)、减少(Reduction)、优化(Refinement),推动更人道的科学研究方法。

在生命科学与医学研究中,实验动物(如小鼠、大鼠、兔、非人灵长类等)为人类健康事业做出了不可替代的贡献,它们的牺牲推动了无数医学突破。然而,随着科学技术的飞速发展,人工智能、类器官培养、微流控芯片等创新技术的涌现,正推动科学研究范式发生深刻变革。一个关键问题随之浮现:我们能否在未来减少甚至告别动物实验?

争论与思考:

2025年4月10日,美国食品药品监督管理局(FDA)宣布了一项开创性举措,在单克隆抗体疗法及其他药物的研发中,用更有效、更贴近人体的实验方法取代动物实验。消息一经传播科学界迅速炸开了锅!支持者欢呼这是“科技向善”的里程碑,反对者则担忧会“翻车”——毕竟目前还没有任何技术能100%模拟大活人。这场争论背后是场精彩的“科技VS伦理”拉锯战:

传统派坚持:“小白鼠虽不完美,但仍是黄金标准!”

革新派反驳:“在芯片上培养的人体组织,比鼠肝更能准确预测你的药物反应!”

吃瓜群众懵圈:“所以新药到底该信AI预测,还是动物实验结果?”

这一辩题并非简单的伦理抉择,更是科学与技术共同面临的挑战。动物模型虽存在物种差异和伦理困境,但百年积累的可靠性不容忽视;而器官芯片、AI预测等新技术虽更贴近人体,却尚未完全复现生命的复杂性。这场变革就像“自动驾驶替代司机”,不可能一蹴而就;由于替代技术验证体系尚未建立共识,也许现阶段我们更应该思考的是如何构建“渐进式替代”体系:例如在关键环节保留动物验证的同时,逐步扩大类器官、AI预测等新技术的应用范围,并建立跨技术的相互验证机制。这既是对科研严谨性的坚守,也是对生命伦理的回应。

创新与可靠的平衡:

构建“渐进式替代”体系即需要建立多维度、分阶段的科学验证框架,也需要技术互补性与监管灵活性的结合。核心逻辑是不追求100%替代:建立新技术可替代信用评级,保留“安全阀”。

目前并非所有替代技术都能取代动物实验,因此需建立“可替代性评级”,分阶段评估新技术的可靠性。新技术刚应用时,必须与动物数据平行比对,技术逐渐成熟后可以从“辅助”到“主导”。例如:

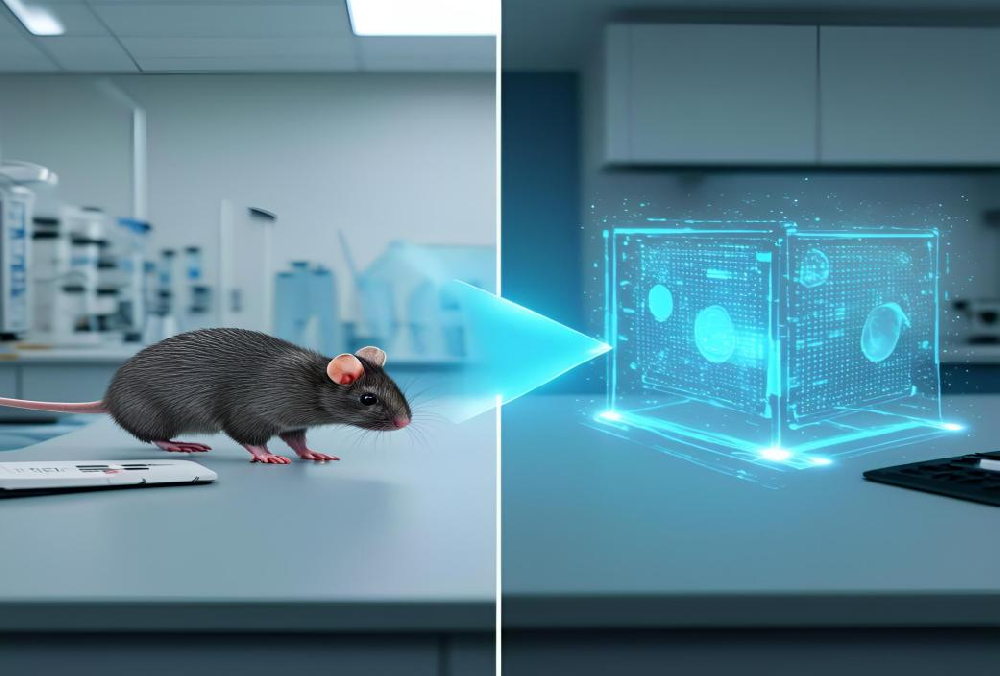

1.新药研发采用“AI初筛→类器官/器官芯片验证→动物终审”流程,优先交给AI预测模型(如DeepTox)进行药物初筛,类器官或器官芯片进行实验(如图1),最后进行动物实验交叉验证。

2.经充分验证的技术(如EpiSkin皮肤模型)可独立承担特定测试。

3.所有基于新技术研发的药物,首次人体试验前需完成最低限度的动物实验;当新技术与动物数据矛盾时,启动微型临床试验验证。

4.即使最先进的替代技术也可能失误,因此必须保留“退回机制”;若某技术连续3次预测失败,其信用评级下调,重新依赖动物模型。

图1纳米传感器监测人类皮层脑类器官

新技术的发展

在未来,也许我们会看到更多新技术突破现有局限性,通过多模态融合和生物仿真升级,实现更精准的人体模拟。

1.多模态智能研究平台

整合AI预测、类器官培养和器官芯片技术,构建“虚拟患者”系统,实现从分子到器官的全尺度模拟;开发跨物种生物信息转换算法,消除物种差异,提高预测可靠性。

形成自我演进的智能研究系统,通过机器学习动态优化实验参数,形成闭环优化的智能研究平台;例如用脑机接口+类脑器官替代部分神经疾病动物模型,实时监测神经递质变化。

2.下一代生物仿真技术

量子计算辅助模拟,破解复杂蛋白质相互作用,预测抗体药物结合位点,减少体外筛选需求。4D生物打印技术打印具有时间响应性的组织,动态模拟疾病进展。在类器官内植入纳米传感器,实时追踪药物代谢与细胞应激反应。

科研人的行动指南

即使我们目前没有技术创新的能力,也可以从实验室日常做起,为实验动物做点实事:

1.优化实验设计,降低动物数量,避免重复性动物实验;提升动物利用率,同一批动物完成多项检测,实验后健康动物转用于教学或非侵入性研究。

2.优化饲养环境,改进操作规范,减轻动物实验痛苦。

3.优先选择替代方案,经常查阅一些最新非动物方法文献和OECD认证的替代方法,学习掌握替代技术(如类器官培养、器官芯片操作方法),减少非必要的动物实验。

我们不需要等到技术完美才开始行动,每少用一只动物,都是进步。

结语:

在世界实验动物日的今天,我们站在科技与伦理的交汇点,既要以敬畏之心铭记实验动物为人类健康做出的牺牲,更要以创新之志推动科研范式的根本变革。这场从“依赖动物”到“模拟人体”的转型,不仅是技术的升级,更是科研伦理的进化。

通过构建“渐进式替代”体系,我们正在实现三重突破:让科学研究更精准——类器官和器官芯片提供更接近人体的数据;让药物开发更高效——AI预测和微剂量试验大幅缩短研发周期;让实验过程更人道——逐步减少实验动物的使用。这一变革不是对传统的否定,而是对科学本质的回归:用最接近人类的方式研究人类疾病。

当前,多模态智能平台和生物仿真技术正快速发展;这些进步让我们有理由相信:一个不依赖动物牺牲的科研新时代正在到来。这不仅将提升科研质量,更将重塑科学的价值追求——在探索真理的同时,践行对生命的尊重。

让我们以这场变革为契机,推动科技向善发展,构建人道的、可持续的科研体系。当未来的科学家回顾今天,或许会评价这是我们这个时代最伟大的科学进步之一——不仅因为它改变了实验方法,更因为它重新定义了科学与生命的关系。在这条道路上,每一次技术突破都是对实验动物的最好纪念,每一份伦理坚守都是对科学精神的最好诠释。

技术咨询:

技术咨询: