植物代谢组学检测:从天然产物的生物合成到作用机制

2024-10-08

植物代谢组学是采用高通量分析技术,以代谢组群指标分析为基础,从而对中药的代谢成分进行无差别、整体、全面的分析。近几年,植物代谢组学技术广泛应用于中药研究,如不同药用部位的鉴别,药用植物最佳采收期确定,不同基原的鉴别,中药炮制机制研究,不同产地和生长方式药材的品质差异等。为中药现代化的深入研究提供了新的技术手段,也为中药在成药及药效发挥作用的机制 中提供进一步见解或科学依据。

我国中药材以植物类型居多,约占中药资源总数的87%。根据入药部位划分为根、茎、叶、花、果实、种子等。《中国药典》2020年版收载的616种药材和饮片中有169种是以根及根茎为入药部位的中药,其比例高达27.44%。因代谢产物具多样性,调节机制较为复杂;为了对检测仪器上的数据结果进行进一步的简化,增强数据的可视性,需要进行结果分析。筛选差异代谢物为其药效研究进行深入挖掘、开发具有临床应用潜力的单体成分打下基础。

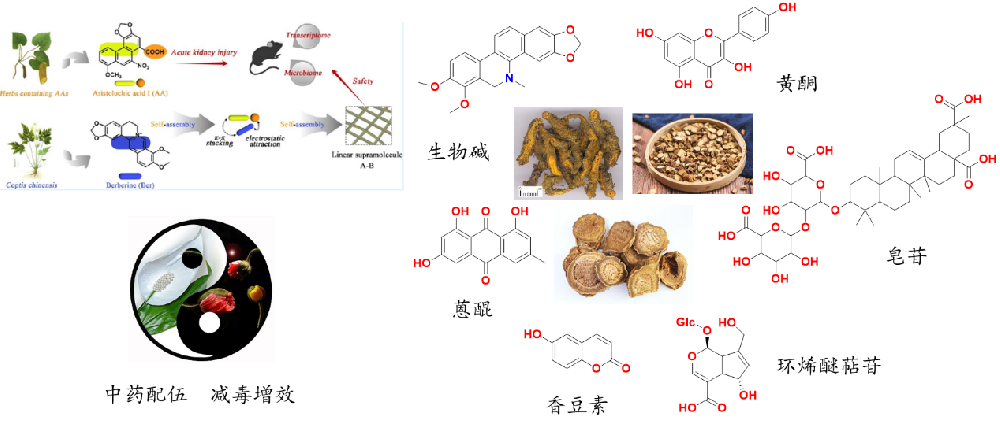

叶绿体的存在使得植物细胞能够自给自足。通过水的光解以及二氧化碳的固定,植物细胞能够为次生代谢产物的合成提供足够的能量来源。在豆科植物中,根瘤菌将空气中的氮气转化为植物生长所必须的氮肥;这些氮肥可用于合成氨基酸。光合作用所产生的糖类(葡萄糖,木糖,鼠李糖)可用于糖基化修饰,由呼吸作用及脂肪酸氧化过程所得乙酸及丙二酸可为聚酮类化合物及黄酮类化合物的生物合成过程提供原料。

图1.植物细胞用于天然产物生物合成的物质基础

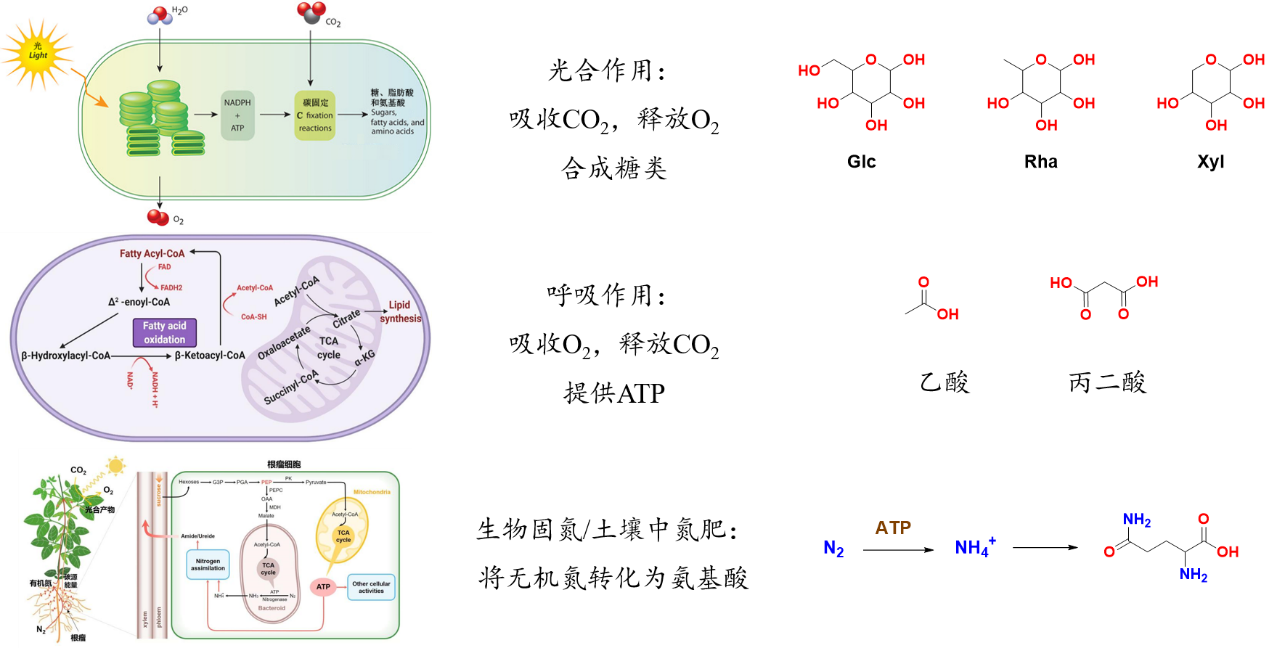

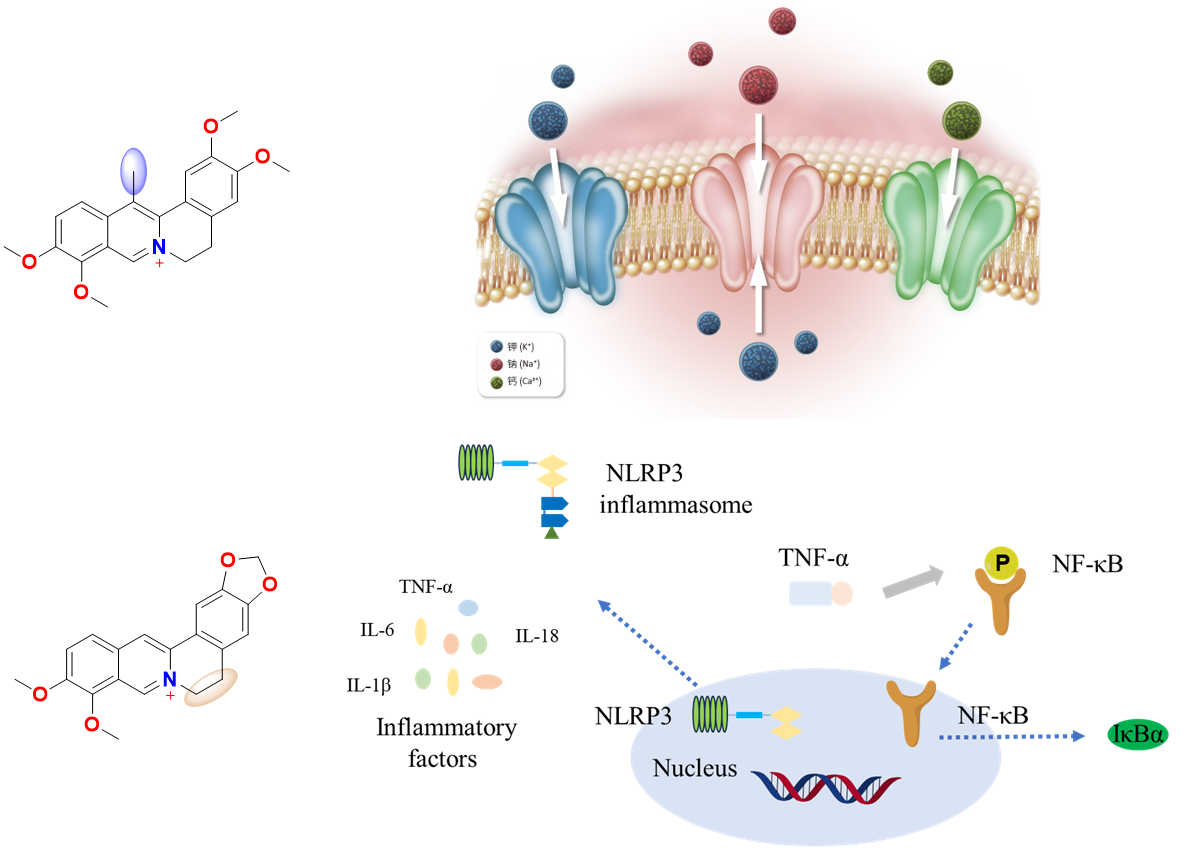

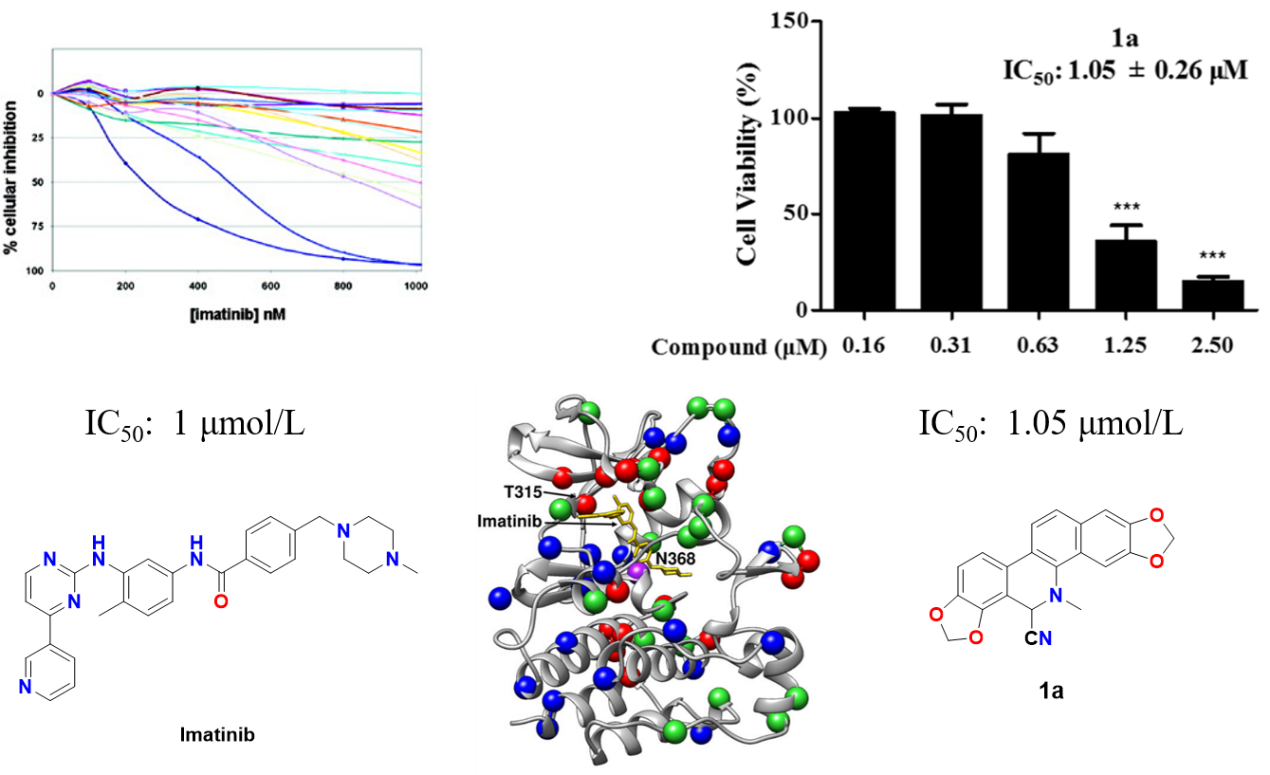

通过代谢组学检测(液质联用,气质联用)等可以发现植物中新的活性单体成分,这些活性单体成分具有极大的研究价值和应用前景。如黄连中的小檗碱作为主要活性成分具有抗炎活性,而甲基化衍生物脱氢紫堇碱则具有镇痛效果;血根碱可促进细胞凋亡,其氰基化衍生物则具有良好的抗白血病活性。在黄酮类化合物中,其不同位点的修饰产物药理活性各不相同:宝霍苷I可保护神经细胞,桑黄酮可改善肝纤维化,葡萄糖氧化产物葡萄糖酸修饰的黄芩苷具有抗病毒活性。

图2.新的活性单体成分具有极大的研究价值

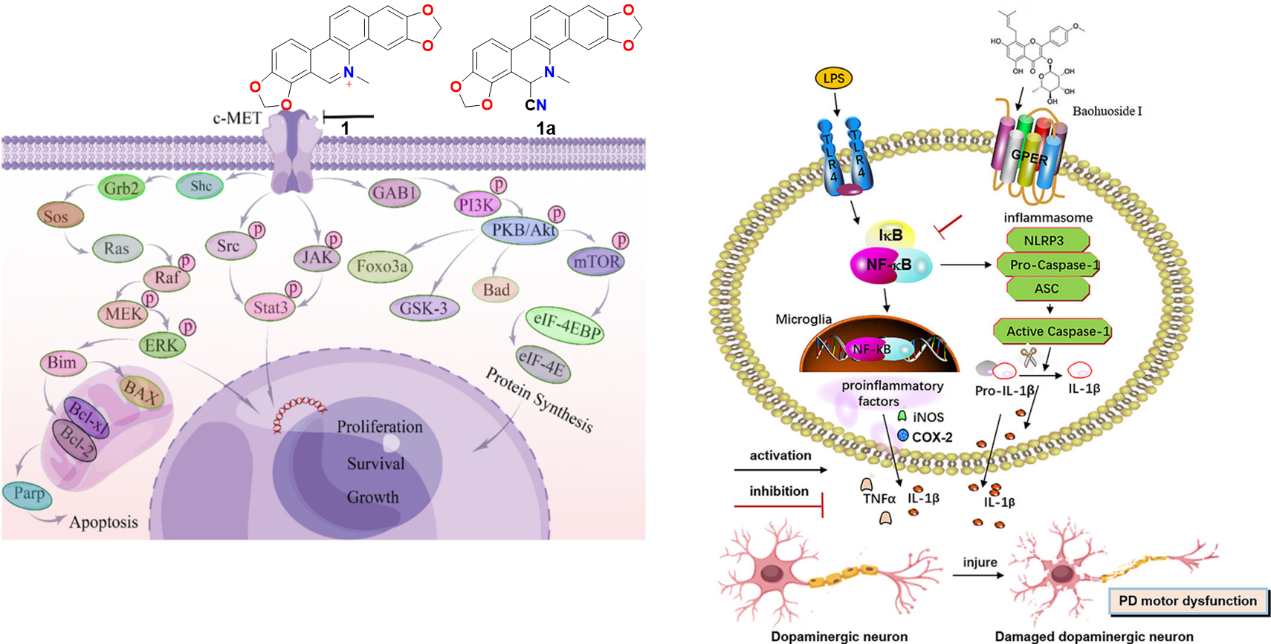

通过对单体成分的药效学研究,有助于阐明植物药物临床应用的物质基础。中药中含有一些代谢产物特别是次级代谢产物,其结构多变、活性多样,通常也作为中药的药效物质基础。同时,这些新的活性成分可用于治疗靶点开发,结构新颖的单体可深入挖掘其生物合成机制,从基因层面阐述植物天然产物的分子动态过程。同时,针对部分单体低含量的特征;构建合成新方法,促进其药理学及药代动力学研究。需要指出的是,单体结构往往具有多个位点的作用机制,对这些信号通路及作用机理的阐述有助于了解疾病与靶点之间的密切联系。

图3.活性单体的作用机制研究

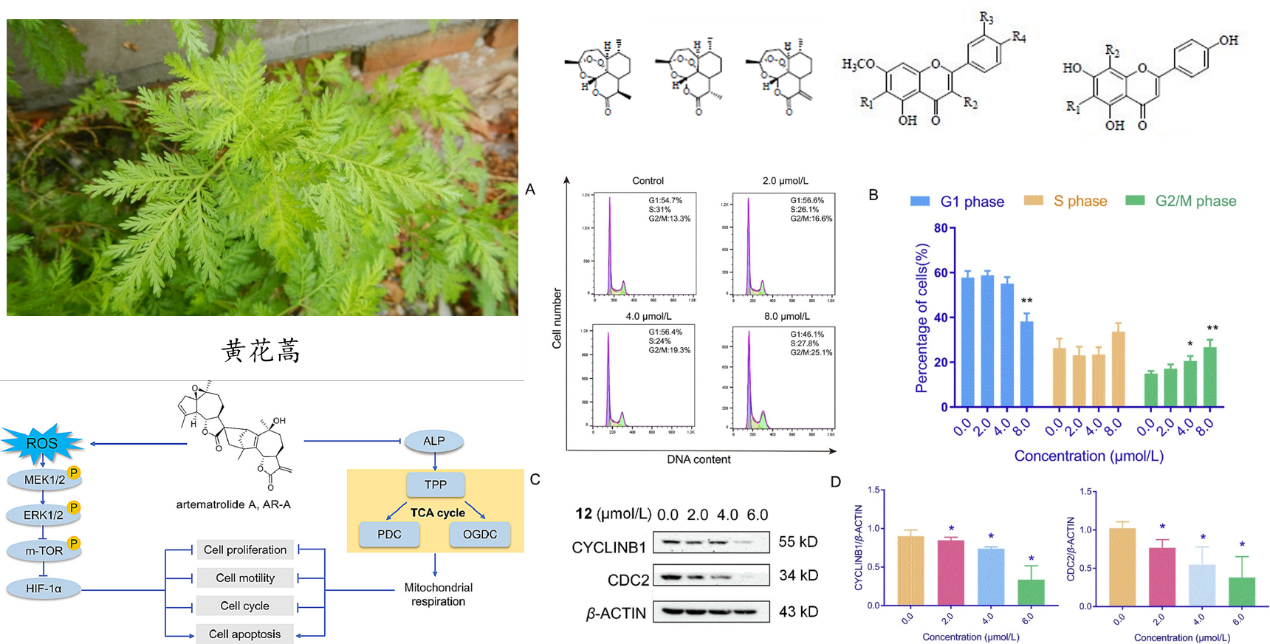

与化学合成相比较,在植物代谢物中会存在多组分的协同作用。即相比于化学合成所得单一成分,植物代谢物中会存在衍生物,多种结构类似成分发挥相同的药理活性;这也是植物来源的代谢物不易产生耐药性的重要原因。以整体代谢产物为研究对象,借助多种检测技术进行全面的定性、定量分析,找出成分代谢变化规律。例如在黄花蒿中青蒿素会出现几种结构相似的衍生物,且黄酮类成分对青蒿素发挥疗效具有促进作用;这有助于理解中药中的减毒增效特征。且从黄花蒿中分离得到的新型萜类化合物药理学研究表明具有抗肿瘤活性。

图4.黄花蒿中的主要成分及抗肿瘤活性

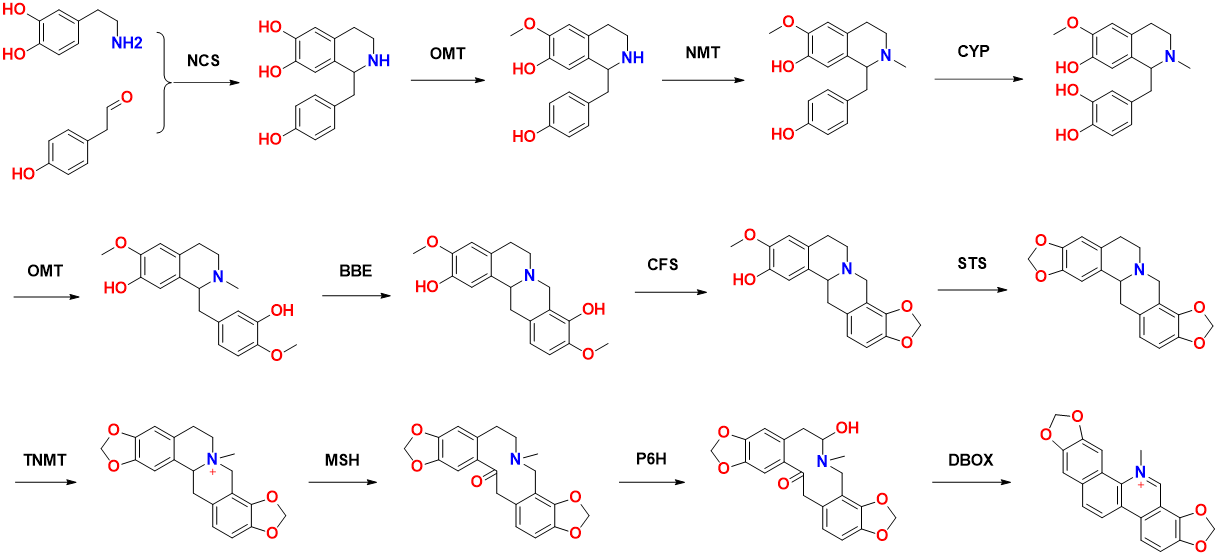

由芳香族氨基酸所得衍生物可作为生物碱的重要原料。作为最重要的苄基异喹啉生物碱之一,血根碱具有抗菌、抗炎、抗氧化、抗肿瘤等作用。饲料添加剂领域,血根碱在猪、禽等饲养中可以替代抗生素,避免引发抗生素耐药性。由于血根碱共轭结构复杂,多年来血根碱的生产仍然依赖于从植物中提取,丰度低,这一定程度上阻碍了其广泛应用。利用合成生物学技术在微生物底盘中重构血根碱的生物合成途径极具前景,经过全面的代谢工程改造,最佳工程化酵母菌株生产血根碱的滴度达到了448.64 mg/L。

图5.血根碱的生物合成途径

在植物代谢组学数据分析中,结合质谱相应信号值,对代谢组学数据进行全面解析,能够发现并筛选差异代谢物。其中,对于植物代谢组学技术的应用在很大程度上取决于其全面识别、量化和定位每种代谢物的仪器检测技术及数据分析方法。通过文献查阅了解相关研究背景,有助于判断活性单体成分的潜在应用。由小檗碱的甲基化衍生物脱氢紫堇碱除了抗炎活性外,还具有良好的镇痛活性。一般镇痛药长时间使用会出现副作用如感觉迟钝等,且由于药物代谢产生的细胞毒性会增大剂量。但脱氢紫堇碱剂量单一,代谢产物细胞毒性小。

图6.脱氢紫堇碱和小檗碱的机制研究

通过对植物源代谢物及化学合成药物作比较,不难发现,植物药物与化学合成药物在细胞水平活性相当。但由于植物本身内源性代谢物种类较多,单体成分相对百分含量较低的特点,限制了其在临床上的进一步应用。后续的研究有望集中在相应活性单体的开发上,运用化学生物学的手段,解决植物代谢组学中活性单体的应用难题。

图7.两种抗白血病化合物的活性对比

主要参考文献:

[1] Acta Pharm Sin B. 2021, 11(6):1648-1666.

[2] ACS Appl Mater Interfaces. 2021, 13(28):32729-32742.

[3] Nat Rev Drug Discov. 2021, 20:551–569.

[4] Eur. J. Med. Chem. 2023, 258:115629.

[5] Int. J. Mol. Sci. 2023, 24, 8113.

[6] Nat. Commun. 2024, 15(1):5238.

[7] Phytomedicine. 2024, 126:155435.

技术咨询:

技术咨询: